Chiacchiera

oggi alle ore 08:53 - 2.317 visualizzazioni

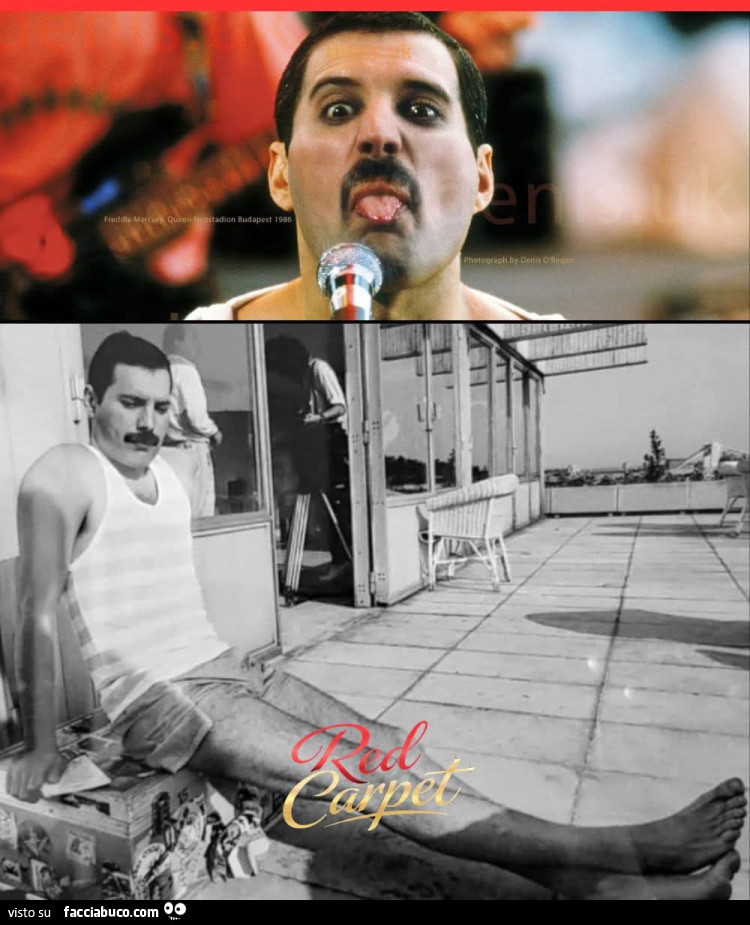

Nel 1986 Freddie Mercury fece qualcosa che nessuna rockstar occidentale aveva mai osato fare, dietro la Cortina di Ferro.

E quella sera ottantamila persone piansero.

Era estate, e l'Ungheria era ancora intrappolata in un mondo chiuso, controllato, silenzioso. La musica occidentale arrivava come un sussurro, filtrata, censurata. Non era intrattenimento: era resistenza. Quando i Queen annunciarono una data a Budapest per il Magic Tour, non fu solo un concerto. Fu uno spartiacque. Un evento storico. Per molti ungheresi sarebbe stata la prima volta, in tutta la loro vita, che vedevano dal vivo una band di quel livello. C'era chi aveva risparmiato per mesi, chi aveva rinunciato a tutto pur di esserci.

Freddie lo capì subito. Questo non era Londra. Non era New York. Qui la musica non era solo musica. Era un respiro trattenuto per anni. E lui non voleva limitarsi a salire sul palco, cantare e andarsene. Voleva lasciare qualcosa che restasse.

Durante i giorni a Budapest, Freddie passava ore sul tetto dell'Hotel Duna Intercontinental, guardando il Danubio e i profili antichi della città. Faceva domande. Ascoltava. Cercava di capire. E fu allora che scoprì Tavaszi Szél Vizet Áraszt, una canzone popolare ungherese che ogni bambino conosceva. Un canto antico, carico di nostalgia e speranza, intrecciato all'identità stessa del Paese.

Quello che fece dopo sorprese perfino i suoi compagni di band.

Decise di impararla.

Non solo la melodia. Le parole. La pronuncia. Il significato.

Per giorni si esercitò, ripetendo sillabe difficili, provando e riprovando con Brian May. Nessuno glielo aveva chiesto. Nessuno glielo doveva. Ma Freddie insisteva. Voleva incontrare quel pubblico nel loro mondo, senza pretendere che fossero loro ad adattarsi al suo.

Il 27 luglio 1986 lo stadio Népstadion era un mare umano. Ottantamila persone. L'aria era elettrica, quasi sacra. I Queen suonarono con la potenza che li aveva resi leggendari. Poi, a un certo punto, accadde qualcosa di inatteso.

Freddie fece un passo avanti.

E iniziò a cantare… in ungherese.

Per un istante lo stadio cadde nel silenzio assoluto. Poi arrivò la consapevolezza di ciò che stava accadendo.

Quella era la loro canzone.

Nella loro lingua.

Cantata da una delle voci più grandi della storia del rock.

Molti scoppiarono in lacrime. Altri cantarono tremando. Alcuni restarono immobili, incapaci di elaborare l'enormità di quel momento. Non importava che l'accento non fosse perfetto. Importava che avesse provato. Che avesse avuto rispetto. Che avesse scelto di onorarli.

Più tardi Brian May disse che il pubblico capì davvero: capì che la band sapeva dove si trovava e cosa significava essere lì. In un'epoca di muri, confini e divisioni, quel riconoscimento valeva tutto.

Il concerto di Budapest divenne leggenda, immortalato nel film Hungarian Rhapsody. Ma chi c'era ricorda soprattutto quel momento. Non le luci. Non i successi. Quella canzone.

Perché Freddie Mercury sapeva una cosa fondamentale: la musica non è solo suono. È connessione. È dire “ti vedo” senza usare parole. È abbattere barriere che la politica costruisce.

Quella sera Freddie non cantò soltanto in Ungheria.

Regalò a ottantamila persone un ricordo più forte di qualsiasi regime.

E per qualche minuto, il mondo fu meno diviso. Più umano. Più bello.

E quella sera ottantamila persone piansero.

Era estate, e l'Ungheria era ancora intrappolata in un mondo chiuso, controllato, silenzioso. La musica occidentale arrivava come un sussurro, filtrata, censurata. Non era intrattenimento: era resistenza. Quando i Queen annunciarono una data a Budapest per il Magic Tour, non fu solo un concerto. Fu uno spartiacque. Un evento storico. Per molti ungheresi sarebbe stata la prima volta, in tutta la loro vita, che vedevano dal vivo una band di quel livello. C'era chi aveva risparmiato per mesi, chi aveva rinunciato a tutto pur di esserci.

Freddie lo capì subito. Questo non era Londra. Non era New York. Qui la musica non era solo musica. Era un respiro trattenuto per anni. E lui non voleva limitarsi a salire sul palco, cantare e andarsene. Voleva lasciare qualcosa che restasse.

Durante i giorni a Budapest, Freddie passava ore sul tetto dell'Hotel Duna Intercontinental, guardando il Danubio e i profili antichi della città. Faceva domande. Ascoltava. Cercava di capire. E fu allora che scoprì Tavaszi Szél Vizet Áraszt, una canzone popolare ungherese che ogni bambino conosceva. Un canto antico, carico di nostalgia e speranza, intrecciato all'identità stessa del Paese.

Quello che fece dopo sorprese perfino i suoi compagni di band.

Decise di impararla.

Non solo la melodia. Le parole. La pronuncia. Il significato.

Per giorni si esercitò, ripetendo sillabe difficili, provando e riprovando con Brian May. Nessuno glielo aveva chiesto. Nessuno glielo doveva. Ma Freddie insisteva. Voleva incontrare quel pubblico nel loro mondo, senza pretendere che fossero loro ad adattarsi al suo.

Il 27 luglio 1986 lo stadio Népstadion era un mare umano. Ottantamila persone. L'aria era elettrica, quasi sacra. I Queen suonarono con la potenza che li aveva resi leggendari. Poi, a un certo punto, accadde qualcosa di inatteso.

Freddie fece un passo avanti.

E iniziò a cantare… in ungherese.

Per un istante lo stadio cadde nel silenzio assoluto. Poi arrivò la consapevolezza di ciò che stava accadendo.

Quella era la loro canzone.

Nella loro lingua.

Cantata da una delle voci più grandi della storia del rock.

Molti scoppiarono in lacrime. Altri cantarono tremando. Alcuni restarono immobili, incapaci di elaborare l'enormità di quel momento. Non importava che l'accento non fosse perfetto. Importava che avesse provato. Che avesse avuto rispetto. Che avesse scelto di onorarli.

Più tardi Brian May disse che il pubblico capì davvero: capì che la band sapeva dove si trovava e cosa significava essere lì. In un'epoca di muri, confini e divisioni, quel riconoscimento valeva tutto.

Il concerto di Budapest divenne leggenda, immortalato nel film Hungarian Rhapsody. Ma chi c'era ricorda soprattutto quel momento. Non le luci. Non i successi. Quella canzone.

Perché Freddie Mercury sapeva una cosa fondamentale: la musica non è solo suono. È connessione. È dire “ti vedo” senza usare parole. È abbattere barriere che la politica costruisce.

Quella sera Freddie non cantò soltanto in Ungheria.

Regalò a ottantamila persone un ricordo più forte di qualsiasi regime.

E per qualche minuto, il mondo fu meno diviso. Più umano. Più bello.

Leggi tutto...

One of a kind.